Le programme de droit en classe de première représente un prérequis important afin de traiter les questions posées dans les sujets au baccalauréat STMG. C’est donc une part non négligeable du programme de révisions pour les terminales STMG.

En effet, le programme de première étudie largement les bases du droit, ses fonctions, ses sources, le litige, la preuve, le recours au juge, la personnalité juridique, le patrimoine, les droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Le document proposé ci-dessous vous propose de réviser de façon complète et synthétique le programme de droit niveau première.

Retrouvez la version podcast de l’article en 4 épisodes ci-dessous :

Audio 1 : Qu’est-ce que le droit ?

Audio 2 : Comment le droit permet-il de régler un litige ?

Audio 3 : Qui peut faire valoir ses droits ?

Audio 4 : Quels sont les droits reconnus aux personnes ?

THÈME 1 : QU’EST-CE QUE LE DROIT ?

I. Le droit et les fonctions du droit

Depuis l’adoption des principes du libéralisme politique issus de la philosophie des Lumières, les principes généraux d’égalité, de liberté, de solidarité et plus récemment de laïcité fondent l’organisation de la société démocratique française. Ils contribuent à faire du droit un facteur d’organisation et de pacification de la société.

On distingue le droit de la morale :

- Le droit vient de l’autorité publique (Etat), il est obligatoire et sanctionné par la justice, il est objectif et codifié ;

- La morale vient de la conscience individuelle, elle est facultative et non punie, elle est subjective et variable.

Les fonctions du droit :

- La pacification du droit : afin de maintenir l’ordre public (bon ordre, la sécurité, l’hygiène et la tranquillité publique), des règles existent pour maintenir des relations pacifiques entre les individus ;

- L’organisation du droit : le droit organise les rapports entre les individus dans la société. Ce système institutionnel dans lequel même la puissance publique est soumise au droit s’appelle un État de droit.

II. La règle de droit

Les caractères de la règle de droit :

- Générale : elle illustre une généralité en termes abstraits pour limiter les discriminations et s’appliquer à toutes les situations juridiques similaires ;

- Légitime : chacun accepte la règle de droit car elle est votée par nos institutions légitimes (Assemblée Nationale et Sénat) ;

- Obligatoire : elle s’applique à tous sinon des sanctions sont prévues.

La règle de droit émane d’autorités compétentes (en application du Code civil, Code du travail, Code pénal…).

Le droit se réfère à des catégories juridiques : la personne physique, la victime, le contrat, le salarié par exemple. C’est l’opération de qualification juridique.

III. Les sources du droit

Les règles de droit émanent d’autorités légitimes.

Les sources du droit national (selon la hiérarchie des normes juridiques c’est-à-dire des règles supérieures aux règles inférieures) :

- La Constitution adoptée en 1958 est le texte suprême de l’Etat qui détermine les droits et libertés des citoyens et l’organisation des pouvoirs publics ;

- Une loi est un texte législatif adopté par le Parlement composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. C’est une règle de droit écrite de portée générale et impersonnelle ;

- Une ordonnance : mesure adoptée par le gouvernement pour faire exécuter son programme dans un domaine qui normalement relève de la loi ;

- Un décret : texte adopté par le Président de la République ou ses ministres afin de préciser les modalités d’application d’une loi ;

- Un arrêté : texte adopté au niveau national qui s’applique à un territoire déterminé.

En complément des sources de droit national, on a :

- Les accords collectifs ou accords interprofessionnels ou conventions collectives permettent d’adapter une loi sociale aux caractéristiques particulières d’une branche d’activité. Ces textes sont négociés par les partenaires sociaux (syndicats) ;

- Un accord d’entreprise adapte les règles générales aux spécificités d’une entreprise ;

- La jurisprudence : ensemble des décisions de justice prises par les juges.

=> Le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier la conformité des lois à la Constitution, texte suprême, c’est le contrôle de constitutionnalité (Question Prioritaire de Constitutionnalité : QPC).

=> Notre ordre juridique repose sur la complémentarité et la hiérarchie des sources du droit.

Il convient de rappeler que le droit communautaire désigne le droit issu des traités (contrat conclu entre plusieurs sujets de droit international public) des Communautés européennes et, dans une certaine mesure, du traité sur l’Union européenne qui contient des règles communes à l’Union et aux Communautés qu’il englobe.

Le droit qui découle des traités est appelé droit dérivé. Il s’agit notamment des :

- Règlements qui sont des actes juridiques obligatoires dans tous leurs éléments. Ils sont directement et uniformément applicables à tous les États membres de l’UE dès leur entrée en vigueur.

- Directives qui instaurent une obligation de résultat, mais laissent les États membres libres quant aux moyens d’y parvenir.

=> Notre système juridique a un caractère européen important.

Les institutions de l’Union européenne sont :

- La Commission européenne : proposer et mettre en œuvre les politiques communautaires. « Gardienne des traités », elle veille à leur application ;

- Le Conseil de l’Union européenne : décide des actes législatifs et budgétaires ;

- Le Parlement européen : organe parlementaire qui représente le peuple européen et vote les lois ;

- Le Conseil européen : organe exécutif suprême de l’UE qui se réunit en « sommet » pour prendre de grandes décisions sur des sujets majeurs (politique étrangère, sécurité, défense, santé publique…).

La séparation des pouvoirs s’organise de la façon suivante en France :

- Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, qui assure le fonctionnement des pouvoirs publics, le Premier ministre, qui dirige l’action du gouvernement et assure l’exécution des lois, et le gouvernement, qui détermine et conduit la politique de la Nation.

- Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il examine et vote les lois, contrôle le gouvernement et soumet des propositions de loi au Parlement.

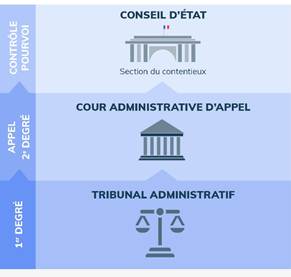

- Le pouvoir judiciaire est exercé par les juridictions administratives, qui tranchent les litiges entre les citoyens et l’État, et par les juridictions judiciaires, qui tranchent les litiges entre les personnes en application du droit. L’ensemble des décisions rendues par ces tribunaux constitue la jurisprudence.

=> L’autorité judiciaire désigne l’ensemble des institutions dont la fonction est de faire appliquer la loi.

=> La Cour de cassation est le juge du droit. Elle a pour mission de contrôler et d’unifier l’interprétation de la loi afin que les règles de droit soient appliquées de manière identique par l’ensemble des tribunaux et des cours d’appel de l’ordre judiciaire.

THÈME 2 : COMMENT LE DROIT PERMET-IL DE RÉGLER UN LITIGE ?

I. Le litige

Le droit est un système de normes dont l’un des objectifs est de pacifier les relations sociales.

Un conflit peut survenir et se transforme alors en litige : désaccord entre au moins deux personnes concernant l’exercice d’un droit.

Les parties d’un litige : celui qui introduit une action en justice afin de faire reconnaître ses droits est appelé le demandeur. Son adversaire est alors appelé le défendeur.

Les parties à un procès dont la demande n’excède pas 5 000 euros doivent justifier d’une tentative de résolution amiable du litige afin de saisir le juge. En effet, le fait de trouver un accord amiable entre les parties présente de nombreux avantages, car le recours à la justice est souvent long et coûteux.

Il incombe aux parties d’établir en justice les faits nécessaires au succès de leurs prétentions (objet des demandes de chaque partie). C’est alors l’apport de preuves qui est nécessaire.

II. La preuve

Pour apporter des preuves, plusieurs modes de preuve sont possibles selon :

- Des faits juridiques : événement, volontaire ou non, qui va produire des effets de droit, sans que les intéressés les aient volontairement recherchés. L’exemple type est l’accident. En tant qu’événement dont les effets ne sont pas voulus, il peut être prouvé par tous moyens (témoignages, présomptions…).

- Des actes juridiques : volonté des parties de créer, transmettre, modifier ou éteindre un droit ou une obligation. Il a donc pour objectif de produire des effets juridiques. L’exemple type est le contrat. Un acte juridique peut en principe être prouvé par tous moyens, mais lorsque l’acte porte sur une somme dépassant 1 500 euros, une preuve écrite est exigée sauf cas de force majeure ou contrat entre commerçants.

La charge de la preuve pèse sur les parties au procès. Il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Traditionnellement, il existe deux types de preuves :

- Les preuves parfaites : ce sont les preuves écrites comme des aveux ou un acte authentique (rédigé par un huissier ou un notaire) ou un acte sous seing privé ou acte sous signature privée (écrit par une personne privée).

- Les preuves imparfaites : les témoignages (déclarations de personnes) ou les présomptions judiciaires (déductions tirées par un juge à partir de faits connus selon son intime conviction).

=> L’écrit électronique à la même force probante que l’écrit papier.

III. Le recours au juge

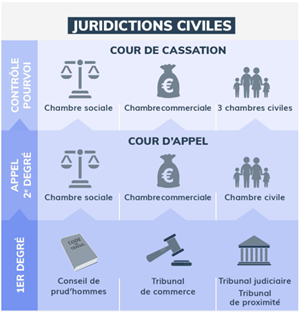

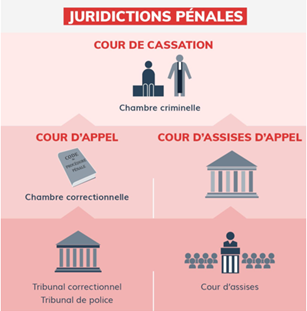

Organisation des juridictions françaises : l’ordre judiciaire

Organisation des juridictions françaises : l’ordre administratif

Le recours au juge obéit à plusieurs principes fondamentaux :

- Le droit à un procès équitable avec la neutralité des juges, le principe du contradictoire (la possibilité de faire valoir son point de vue), la publicité de débats (audiences ouvertes) et le respect des droits de la défense.

- Le droit au double degré de juridiction : possibilité de faire appel auprès de la cour d’appel ;

- Les principes relatifs à la compétence d’attribution : quelle juridiction et quel tribunal ?

- Le droit à la présomption d’innocence : si la preuve de la culpabilité n’est pas apportée, l’individu est considéré comme innocent.

Un procès se déroule de la manière suivante :

1- Introduction de l’instance (par un huissier afin de lancer une procédure concernant un litige) ou dépôt de plainte par la victime. Une assignation se produit pour prévenir le défendeur de la demande à son encontre ;

2- Saisine du tribunal compétent ;

3- Instruction de l’affaire (rassembler les preuves à charge et à décharge) ou mise en état (échanger des arguments) ;

4- Tenue de l’audience (entendre les parties en général par l’intermédiaire d’un avocat) ;

5- Clôture des débats (mise en délibéré c’est-à-dire que le juge arrête les débats et va rendre son jugement). Le jugement est un acte par lequel une juridiction met un terme au litige ou règle un incident.

Lors d’un procès pénal, la victime peut se constituer partie civile afin d’être indemnisée par l’auteur de l’infraction. Parfois, le juge d’instruction peut prononcer une mise en examen pour officialiser les soupçons sur une personne.

Les différentes natures d’infraction :

- Les contraventions sont punies en général par une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros et parfois par une peine privative de droit (comme la suspension du permis de conduire) ;

- Les délits peuvent donner lieu à des amendes d’au moins 3 750 euros, à des peines d’emprisonnement d’au maximum 10 ans ou à une peine alternative (comme des travaux d’intérêt général) ;

- Les crimes peuvent entraîner une condamnation à la réclusion criminelle (10 ans, 20 ans…) ou à perpétuité, de façon ferme ou avec sursis, et aussi à des amendes d’au moins 3 750 euros.

La peine prononcée a pour objectif de sanctionner l’auteur de l’infraction, protéger la société, prévenir de nouvelles infractions, réparer le préjudice subi, dissuader…

Les voies de recours :

- L’appel : juridiction supérieure pour obtenir la modification d’un jugement ;

- Le pourvoi en cassation : nouvel examen du procès sans rejuger les faits mais pour reconnaitre des irrégularités ;

- La saisine des tribunaux européens : si une partie estime que les droits de l’homme sont bafoués.

=> Un arrêt est alors produit et rend une décision ayant une importance particulière et de portée plus générale.

THÈME 3 : QUI PEUT FAIRE VALOIR SES DROITS ?

I. La personne juridique, la personne physique et la personne morale

Il existe deux types de personnalité juridique :

- Une personne physique est un être humain vivant genré possédant un nom et un domicile, sans distinction d’origine, de race, et de religion. Chaque être humain qui naît se trouve doté de la personnalité juridique, c’est-à-dire qu’il est apte à être sujet de droits et d’obligations. Sa personnalité juridique cesse à la mort. Elle possède un patrimoine et se voit reconnaître des droits, publics ou privés, liés à la reconnaissance de sa personnalité afin que soient respectées son intégrité physique et son intégrité morale. Les plus importants sont les droits de l’homme, qu’il convient de compléter par les droits de la personnalité, tel le droit à l’image, à la vie privée.

- Une personne morale est un groupement d’individus réunis dans un intérêt commun à laquelle la loi confère une existence et une personnalité juridique autonomes. La personne morale possède une dénomination (son nom) et un siège (son adresse). La personne morale est également titulaire de droits et obligations. On distingue deux sortes de personnes morales : les personnes morales de droit public (collectivités publiques) et les personnes morales de droit privé (entreprise, association, syndicat). Comme les personnes physiques, les personnes morales peuvent posséder un patrimoine, se défendre en justice, etc.

=> La personne physique désigne un individu. La personne morale, elle, est une entité juridique, composée d’une collection d’individus.

Les personnes ont des droits : ce sont les droits subjectifs. Parmi eux, on peut distinguer :

- Les droits patrimoniaux (attachés à un patrimoine, comme le droit de propriété, la protection concernant les brevets ou les dessins et modèles)

- Les droits extrapatrimoniaux (attachés à une personne, comme le droit au secret de la vie privée, le droit de vote, le droit à la dignité humaine).

=> Les droits patrimoniaux sont évaluables en argent, alors que les droits extrapatrimoniaux ne le sont pas.

Remarque sur le statut de l’animal : Le Code civil précise que l’animal est soumis au régime des biens. Bien que qualifié d’être vivant et sensible, le législateur n’a pas souhaité lui associer le régime juridique des personnes. L’animal n’est pas doté de la personnalité juridique.

II.La capacité et l’incapacité

Les personnes juridiques disposent d’une capacité juridique qui débute à leur naissance et s’éteint à leur mort. Cette capacité délimite leur aptitude à avoir des droits et à les exercer eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leurs représentants. On distingue :

- La capacité juridique : être apte à être titulaire de droits et d’obligations et à les exercer

- L’incapacité juridique : une personne est privée de certains droits pour la protéger (les mineurs, les personnes sanctionnées). Certains majeurs sont aussi limités dans l’exercice de leur capacité juridique en raison d’une fragilité physique ou psychologique (personne âgée, handicapée ou malade).

On distingue deux actes qu’une personne peut accomplir :

- Les actes d’administration sont des actes de gestion courante, de mise en valeur ou d’exploitation du patrimoine sans atteinte importante au capital. On peut citer les travaux d’entretien d’un immeuble, la conclusion d’un contrat d’assurance, d’un bail d’habitation ou la perception des revenus ;

- Les actes de disposition sont des actes « graves » parce qu’ils modifient la composition du patrimoine. Ils peuvent avoir pour effet de diminuer sa valeur. Il s’agit, par exemple, de la vente d’un immeuble, d’un emprunt bancaire ou d’une donation.

La représentation peut se définir comme l’exercice du pouvoir dont une personne, le représentant, est investie afin d’agir pour le compte d’une autre personne, le représenté.

Exemples : l’autorité parentale (pour les mineurs), la tutelle (incapacité absolue, ne peut réaliser aucun acte), ou la curatelle (incapacité relative, ne peut réaliser que les actes d’administration).

III. Le patrimoine

Dans cet ensemble de droits, certains sont évaluables en argent et constituent, avec les dettes, le patrimoine de la personne.

Le patrimoine peut être constitué d’actifs financiers (comptes en banque, épargne, actions et placements, etc.), de propriétés immobilières (logements, terrains), de biens professionnels (entreprises personnelles, fonds de commerce, etc.) et d’équipements durables (mobilier, voitures, œuvres d’art, yachts, etc.).

THÈME 4 : QUELS SONT LES DROITS RECONNUS AUX PERSONNES ?

Les droits de la personne les plus fondamentaux sont le droit à la vie, à la sûreté, à l’intégrité physique et à la liberté d’aller et venir.

I. Les droits extra-patrimoniaux

Le droit confère à la personne, par le seul fait de son existence :

- Des droits inaliénables (ne peut être ni transmis, ni cédé, ni vendu et s’éteint au décès de la personne qui le détient) ;

- Des droits insaisissables : protégés de toute saisie même en cas de dettes ;

- Des droits imprescriptibles : ne peut être supprimés.

Les droits extrapatrimoniaux sont des droits subjectifs qui se caractérisent par le fait qu’ils sont intimement attachés à la personne. Ces droits sont des attributs de toute personne et ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation pécuniaire. Ils ne font pas partie du patrimoine.

Parmi les droits extrapatrimoniaux, on distingue les droits politiques et civiques (droit de se présenter à une élection, droit de manifester…), les droits relatifs à la vie familiale (droit de se marier, droit de divorcer…), les droits relatifs à la vie professionnelle (droit à l’emploi…) et les droits de la personnalité.

Les données formelles et informelles laissées par une personne juridique sur Internet constituent son identité numérique. Les données à caractère personnel doivent être particulièrement protégées notamment via le RGPD (règlement général sur la protection des données, portée européenne) depuis 2018 car elles sont sensibles et soumises au piratage.

Le droit au respect de la vie privée est garanti par le Conseil constitutionnel. Il implique :

- Le respect de l’intimité, du secret médical, du droit à l’image (permet d’autoriser ou de refuser la reproduction et la diffusion publique de votre image) … ;

- Des limites aux pratiques d’espionnage et d’enquête (comme les écoutes téléphoniques) ;

- La mise en place de nouvelles règles et instances visant à limiter les risques liés au développement des technologies de l’information et de la communication (téléphone, ordinateur, Internet).

II. Les droits patrimoniaux

Parmi les droits patrimoniaux, on distingue le droit de propriété qui est caractéristique du pouvoir juridique le plus complet qu’une personne peut exercer directement sur une chose. Le droit de propriété peut porter sur :

- Des biens corporels : c’est un bien matériel comme une voiture, un immeuble, un téléphone.

- Des biens incorporels : c’est un bien immatériel qui n’existe pas économiquement mais qui a une valeur économique ou juridique.

- Le droit de la propriété intellectuelle : créations de l’esprit protégées par les droits d’auteur (droit d’une personne sur son œuvre artistique, musicale ou littéraire…) ;

- Le droit de la propriété industrielle : créations à vocation industrielle ou commerciale (marques, brevets, noms de domaine…) ;

- La marque commerciale : signe distinctif qui permet à une entreprise de distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents ;

- Le monopole d’exploitation: pouvoir exclusif donné à un auteur ou inventeur ou entreprise pour qu’il l’exploite économiquement en excluant les autres ;

- L’action en contrefaçon: procédure juridique engagée par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle contre une personne qui utilise ou copie son œuvre, sa marque, son brevet ou son modèle sans autorisation.

Les trois attributs du droit de propriété applicables aux biens corporels et incorporels :

- Usus : le droit d’utiliser le bien. C’est le droit de se servir du bien, de l’occuper, de l’habiter ou de l’utiliser pour un usage personnel. Exemple : habiter dans sa maison, conduire sa voiture.

- Fructus : le droit d’en percevoir les fruits. Ce sont les revenus ou les produits générés par le bien. Exemple : toucher un loyer si un appartement est en location, récolter les pommes d’un pommier.

- Abusus : le droit de disposer du bien. C’est le droit de vendre, détruire, donner ou modifier le bien. Exemple : vendre sa voiture, démolir un bâtiment, faire don d’un tableau.

Le droit de propriété est fondamental en droit civil et présente trois caractères :

- Absolu : le propriétaire a les pleins pouvoirs sur son bien dans la limite de la loi (règles d’urbanisme par exemple) ;

- Exclusif : le propriétaire est le seul à pouvoir utiliser son bien et peut exclure les autres de l’utiliser ;

- Perpétuel : le droit de propriété ne s’éteint pas avec le temps, il dure tant que le bien existe sans prescription.

Le droit de propriété trouve ses limites dans le contexte des rapports de voisinage qui peuvent connaitre des troubles anormaux (musique trop forte, odeurs de barbecue, éclairage trop fort, haies non taillées, détention d’animaux dangereux…).

Bonnes révisions à tous !

Article mis à jour le 06/07/2025

0 commentaire(s)